la couleur bleue

le bleu |

"Bleu de cobalt rêve de bonheur, d’outremer eau étincelante, zinzolin des nymphéas... Bleu ciel, marine, roi, lagon, myosotis, pervenche, saphir… Bleu de Prusse ombre sur le mur, de Delft le soleil sur le mur, cyan lumière du regard, indigo l’infini du ciel" [Agnès Rosenstiehl, Bleus air, eau, ciel, Ed. Autrement, 2001, Petite Collection de Peinture] Sous une apparente douceur l’histoire du bleu est très contrastée ; vénéré partout sauf en Occident ou il fut déprécié jusqu’au 12è siècle par le dogme religieux, le bleu devient populaire au 18è en sortant du symbolisme pour entrer dans le langage courant.

|

|

|

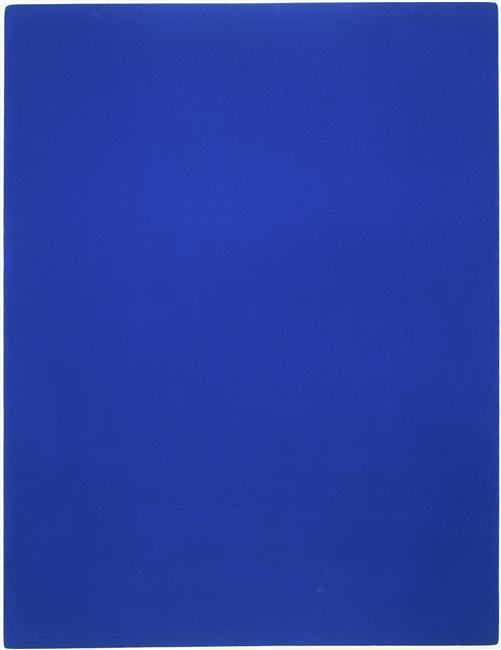

simulation du monotoype

Bleu IKB 1960

visible au Centre Pompidou

le Nouveau Réaliste Yves Klein a inventé dès 1949 et breveté en 1960 le bleu IKB (International Klein Blue) ; un bleu azur lumineux, base de ses toiles monochromes puis de ses objets-sculptures dont le MAMAC de Nice et le Centre Pompidou sont les plus fameux dépositaires

> pour rire, à voir aussi ici

|

|

Adami, vitrail exposé au Centre du Vitrail de Chartres |

petite histoire du bleu Mais les autres civilisations anciennes l’ont vénéré : en Egypte Pharaonique les étoffes sacrées sont bleues, la turquoise est dédiée à la déesse de la maternité Hathor, etc. Appelé également "anil" l’indigo a donné son nom au Nil, "le fleuve bleu" d’Egypte. L’Arizona et Nouveau Mexique fouillent les collines à la recherche des pierres bleues : lapis lazuli, saphirs, turquoise… associées à l’éternité. Les Navajos lancent la turquoise dans un lac pour faire tomber la pluie... En Chine le bleu est paré des vertus médicinales ; la teinture du "bleu de Chine" sert aux soiries des mandarins. En Orient on suspend la turquoise en guirlande pour se préserver du malin... (à suivre ici) |

|

.

|

|

|

> achat-ventes de particulier à particulier

|

annonces d'événements :

annonces d'événements :

réouverture du Musée de la Vie romantique

|

... pour la Saint-Valentin, bien sûr ; le 14 février ! après plus d’un an de travaux, "reset" dans le style à l’italienne de l’origine |

si vous n’y êtes pas, rêvez-en !

|

la neige qui enrobe la montagne fascine, surtout bien au chaud ! |

découvrez les meilleurs jeunes artistes

|

40 artistes francophones de France et de 15 autres pays, sélectionnés sur entrée libre du 13 février au 1er mars |

art et design à acheter en direct

|

achetez art, design, décoration |

(Almanart est annonceur, pas place de marché)

nos partenaires :

nos amis en art et design :

utilisez ces fonctions : Plan du site  |

Imprimer

|

Imprimer  |

Contact

|

Contact  |

Favoris

|

Favoris  |

Aide

|

Aide  |

Lien coupé

|

Lien coupé  |

Envoyer à un ami

|

Envoyer à un ami  |

RSS 2.0

|

RSS 2.0

Copie ou utilisation non autorisée contenu ou style, est contrefaçon ; site déposé à l'APP ; Almanart est une marque déposée, lire la suite... Réalisation Jmtconseils

en savoir plus

en savoir plus d’où vient le bleu d’Yves Klein ? en voici une

d’où vient le bleu d’Yves Klein ? en voici une